|

|

|

|

Nell'antichità

romana, Fano era Fanum Fortunae.

Cesare scrisse che la occupò appena passato il Rubicone.

Il tempio della Fortuna, che diede il nome e l'origine alla

città, sorse molto prima. Nel 207 a.C. fu combattuta, a

qualche chilometro dall'abitato, la famosa battaglia fra

Romani e Cartaginesi, storicamente conosciuta come battaglia

del Metauro. La strada consolare Flaminia, che da Roma giunge

a Fano, favorì certamente lo sviluppo del primo nucleo di

abitazioni. Nel 540 Fano rovinò bruciata dai Goti di Vitige.

I generali di Giustiniano, Belisario e Narsete, la ricostruirono

(541-565). Fano fu centro della Pentapoli Marittima formata

dalle città di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia ed Ancona

e Papa Giovanni VIII, per mettersi al sicuro fuori Roma,

dimorò in questo centro nell'873. Nel 999 Ottone II donò

Fano a Papa Silvestro II, mentre nella prima metà del secolo

XII Pesaro e Senigallia posero assedio a Fano che fallì

(1140) in seguito al patto di alleanza concluso tra Fano

e Venezia. Nel 1241 la città fu assediata da Federico II

che, non avendola potuta espugnare, si sfogò devastandone

il territorio. Poi (1529) ebbe la dominazione di Manfredi,

principe di Taranto. Al principio del XIII secolo Fano ebbe

per qualche anno il dominio della famiglia d'Este e dopo

violenti tentativi, i Malatesta imposero la loro dominazione

sul territorio fanese. Caduta la signoria dei Malatesta,

il territorio fanese passò al dominio diretto della Chiesa,

opponendosi sempre tenacemente alle mire del duca di Urbino

che voleva aggregarsi l'antica Fanum. Il I maggio del 1501

Papa Alessandro VI Borgia elesse il figlio Cesare vicario

perpetuo della città, il quale, a sua volta, elesse Fano

come sede del commissario generale per il ducato di Romagna.

Caduti i Borgia, Fano tornò sotto il dominio diretto di

Roma e poi sotto quello del principe di Macedonia, un papista

che nel 1516 e nel 1526 dovette rifugiarsi nella rocca e

difendersi dai sanguinosi assalti dei fanesi. Dopo altre

peripezie, le forze di Lorenzo de'Medici furono assediate

a Fano (1517) da quelle dei Della Rovere e, nel 1533, i

principali partigiani dei Medici, furono uccisi nel palazzo

Civico, dopo una violenta sollevazione popolare. Ma la lotta

contro i tentativi dei duchi d'Urbino fu quella che più

tormentò i fanesi. Il pontificato del concittadino Papa

Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini (1592-1605), non migliorò

le condizioni anche se molti fanesi, che altrove avevano

acquistato lustro e ricchezza, eressero palazzi signorili,

fecero costruire e decorare templi, favorirono gli studi

istituendo collegi ed accademie e quella che fu una famosa

università che fu poi soppressa nel 1894 da Leone XII. Durante

il periodo napoleonico Fano, nel Febbraio 1797, fu aggregata

alla Repubblica Romana, della quale fu città di confine

con la Repubblica Cisalpina. Questa delicata ubicazione

fu causa di un vero martirio della città specie nel 1799,

allorché cominciarono gli attacchi, gli sbarchi ed i saccheggi

degli austro-russi-turchi, cui seguirono contrattacchi,

saccheggi, fucilazioni dei francesi. Nel periodo del tramonto

napoleonico, Fano ritornò città-confine fra lo Stato Pontificio

e il Regno di Napoli perché Gioacchino Murat dichiarò suo

confine il Metauro. Altre reazioni, altre lotte, altri contributi

di sangue e di energia per la libertà, videro sempre i fanesi

fra i primi sia nel 1815, che nel periodo dal 1831 al 1870.

All'alba del 12 settembre 1860, battute le truppe pontificie,

Fano si unì al regno d'Italia. Fano fu sede di un collegio

dove sin dal 1680 si insegnava il diritto canonico e civile,

filosofia, teologia e medicina. A tale collegio il 25 Febbraio

1729, Papa Benedetto XIII concesse il diritto di conferire

lauree che avevano lo stesso valore di quelle delle università

di Bologna, Padova e di qualunque altro Studio generale

d'Italia, L'imperatore Carlo VI poi, con suo diploma del

23 Giugno 1731, dichiarava che le lauree concesse dalla

università di Fano erano valide in tutto il Sacro Romano

Impero e cioè in Germania, Italia Spagna e Francia. Papa

Leone XII nel 1824 tolse il diritto all'università di Fano

di concedere lauree. Tale diritto però fu tenacemente conservato

fino al 1841, per un periodo quindi di 161 anni. Anche oggi

Fano è un noto centro di studi.

|

|

|

|

|

Il

Palazzo della Ragione: eretto nel 1299 è in stile

romanico su grandi arcate cui sovrastano eleganti quadrifore

che ricordano quelle del palazzo dell'Arengo a Rimini. Una

torre fu innalzata nel 1739 sull'angolo occidentale dell'edificio.

L'interno, celebre per aver ospitato nel 1357 il grande

Parlamento della Marca che promulgò le famose Costituzioni

Egidiane e per aver racchiuso, dal 1677, l'importante Teatro

della Fortuna di Giacomo Torelli è, dal 1863, la sede del

nuovo Teatro della Fortuna di Luigi Poletti.

|

| La

Corte Malatestiana: è costituita da due distinte fabbriche:

quella di sinistra con quattro bifore su un porticato, risale

al XV secolo: quella di destra con elegante loggiato è del

1544. Nel porticato, come nell'interno, sono custodite le

raccolte del Museo Civico, ricco di ceramiche, sculture, cippi,

sarcofaghi (per lo più risalenti ad epoche romane), maioliche,

armi, monete, stoffe. Particolarmente notevole, nel porticato,

il pavimento a mosaico venuto alla luce nell'ultimo dopoguerra.

Nelle medesime stanze sono esposti quadri e affreschi costituenti

la Pinacoteca Civica. Le opere più notevoli sono: una tavola

di Giovanni Santi padre di Raffaello) raffigurante "La Madonna

e Santi"; un politico di Michele Giambono; la famosa tela

del Guercino raffigurante "L'Angelo Custode", la pala dell'altare

con la "Resurrezione di Lazzaro" dei Morganti; la "Annunciazione"

di Guido Reni e altre grandi tele del Ceccarini, di Simone

Cantarini e di Mattia Preti. |

|

| Un

altro notevole complesso monumentale formano, in via San Francesco,

il Portico e il Convento del Santo di Assisi. Il portico,

a tre arcate ogivali, ingresso alla trecentesca ex chiesa

francescana custodisce gli interessanti monumenti funerari

dei Malatesta; il Convento, dalle sobrie linee vanvitelliane,

è oggi trasformato in Palazzo Municipale. |

| Per

la città innalzano un suggestivo inno all'arte le tante Chiese

che artisti di grido ingemmarono dei loro preziosi dipinti.

Fra queste vanno segnalate: La Chiesa di San Pietro in

Valle (1617): costruita con affreschi di allievi del Barocci

e quadri del Ceccarini, del Cantarini ecc. Notevole il soffitto

affrescato da Antonio Viviani detto il Sordo di Urbino. La

chiesa di San Paterniano (1550): costruita su progetto

del Sansovino, con elegantissimo chiostro rinascimentale e

dipinti del Tiarini, Ridolfi e Bonone. Vi si ammira anche

un crocifisso del napoletano Giacomo Colombo eseguito nel

1706. La chiesa di Santa Maria Nova (detta anche di

San Salvatore): in una unica navata settecentesca in cui si

trovano esposte: una tavola raffigurante "La Visitazione"

di Giovanni Santi e due pale di altare con "L'Annunciazione"

e la "Madonna e Santi" di Pietro perugino con predella attribuita

al giovane Raffaello Sanzio. Notevole anche il coro quattrocentesco

dei maestri senesi Antonio e Andrea Barilli La Basilica

Cattedrale (secolo VIII): rinnovata in stile romanico

nel XII secolo con bella facciata rielaborata e restaurata.

Nell'interno, molto rimaneggiato, ma chiaramente romanico

nella struttura generale, sono notevoli gli affreschi del

Domenichino nella barocca cappella Nolfi, due tele di Ludovico

Caracci e di Andrea Lilli e un pulpito frammentario con bellissimi

altorilievi romanici. La ex chiesa di Santa Maria del Suffragio:

con affresco del Trecento raffigurante il crocifisso, di scuola

riminese. La chiesa di San Tommaso Apostolo, oggi dell'Adorazione:

con un dipinto in tavola (1546) del pittore fanese Giuliano

Persiutti raffigurante il Santo. La chiesa di Sant'Antonio

Abate: con la "Sacra Famiglia" del Ceccarini e un "S. Antonio

Abate" di Carlo Magini. La ex chiesa di San Michele:

con facciata rinascimentale allietata dal ricco portale di

Bernardino da Corona e dalla ricomposizione in bassorilievo

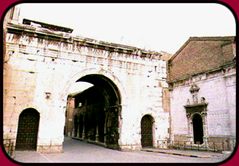

dell'Arco di Augusto. Arco d'Augusto: questo arco onorario

(porta principale della città romana) fu innalzato prima del

9 dopo Cristo, insieme con le mura di Fano, varco monumentale

alla via Flaminia che qui raggiunge il mare. È a tre fornici

con paramento esterno a grandi blocchi squadrati di pietra

appenninica. Al di sopra della trabeazione sorgeva un porticato

di cui restano pochi frammenti a causa del cannoneggiamento

(1463) ordinato dal duca di Urbino. Unita alla parte interna

dell'Arco è la Loggia di San Michele, restaurata nel 1925.

|

| Eremo

di Monte Giove: fondato dal monaco camaldolese Galeazzo

Gabrielli di Fano nel 1650. Nella chiesa di stile barocco

risalta il Coro. Il convento fu incamerato ai beni dello Stato

in seguito alla soppressione napoleonica e di conseguenza

abbandonato dai monaci. Nel 1925 fu riacquistato dai camaldolesi

che tuttora lo occupano. |

| La

Chiesa di San Pietro in Episcopio (vulgo S. Piruscuin):

antichissima prima cattedrale paleocristiana in cui è leggenda

sia stato sepolto il capitano Bartolagi da Fano caduto combattendo

contro Attila nella difesa di Aquileia. Recentemente restaurata,

è stata riaperta al culto. |

|